梦回圆明,时光穿梭与文化对谈:科技赋能历史传承的创新之旅

2024.12.03 15:38

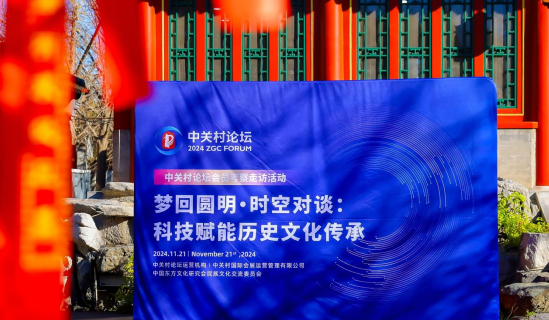

近期,由中国东方文化研究会民族委民族文化艺术发展中心、国际教育培训中心与中关村国际会展运营管理有限公司联合主办的“梦回圆明·时空对谈:科技赋能历史文化传承”活动成功举办,40余位中关村论坛会员单位代表参加活动,共同探讨运用大数据、人工智能、虚拟现实等数字技术赋能文化发展、遗产保护与传承,以及数字化时代的文化创新与传播创新模式等。

做好文化和科技的“融合题”是文化强国建设的重要内容,本次活动以如何推动文化和科技双向赋能,激发全民族文化创新创造活力,把文化资源优势转化为文化发展优势为主要内容。走进圆明园,共同探讨文化和科技双向赋能,旨在帮助大家深入了解科技赋能文旅产业的新趋势新动向,探索科技在文化传承与旅游场景的实际应用,从而碰撞出更多合作机遇,让传统文化与现代文明交相辉映。

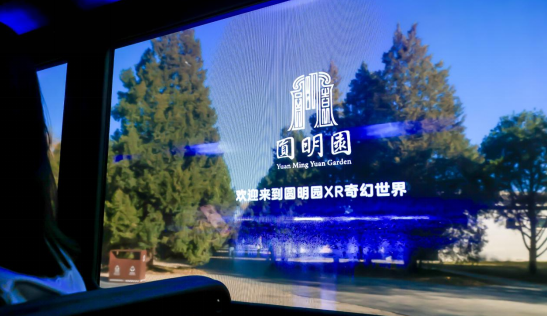

坐上“时光巴士”,沉浸式体验昔日盛景

走进圆明园遗址公园,搭乘全球首个氢能XR观光车“时光巴士”,开启了一场科技与文化深度交融的奇妙旅程。伴随XR技术的沉浸式体验,勤政亲贤、正大光明、蓬岛瑶台等12个历史景点依次呈现,昔日圆明园的辉煌景象在氢能观光车的缓缓行进中鲜活再现,沿途的虚实交织令人震撼。科技与文化在这里相遇,历史的记忆与数字的未来融为一体。

以“科技之眼”,探索文化遗产保护与传承

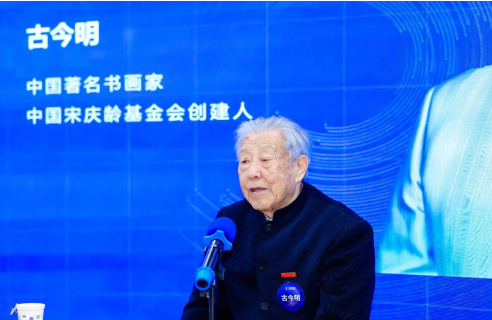

发展中心邀请的中国著名书画家、中国宋庆龄基金会创建人古今明作为嘉宾首先致辞。古今明先生回顾了新中国成立初期的重要历史事件,从天安门广场的建设到人民大会堂的规划,生动讲述了这一过程中的初心与使命。他希望年轻一代能够以创新精神肩负历史责任,“为天地立命,为人民立心,为大爱无疆立德,为新时代立新功”,以科技力量谱写传承与发扬中华文化的辉煌篇章。

中关村国际会展运营管理有限公司董事长裘里晶向活动致辞,她表示,活动以“科技赋能历史文化传承”为题,将中关村与圆明园联系在一起,响应了中央传承中华优秀传统文化的号召,秉承了中关村论坛“创新与发展”的永久主题,探讨运用科技创新手段,赋能历史文化的传承,参会嘉宾的思想火花有机会推动一个新领域、新赛道的发展与变革。

中国东方文化研究会民族委副会长冯振在致辞中指出,习近平总书记在中共中央政治局第十七次集体学习时强调,锚定建成文化强国战略目标,不断发展新时代中国特色社会主义文化。这个也是研究会的职责和使命。中华文明是世界上唯一未曾中断的古老文明,中华文脉在传承中不断演变,在当今发展中与现代科技相融合是必然趋势。通过活动探索推动文化资源转化为发展优势,为中国文化的传承注入创新动力意义重大。

清华大学美术学院信息艺术设计系主任王之纲教授围绕《面向文化遗产新媒体艺术创作》展开主题分享,深入探讨了新媒体艺术与传统文化遗产的结合。他阐述了新媒体艺术的特点,通过生动实例,向大家展示了如何利用新媒体艺术手法,如虚拟现实、增强现实、交互式体验等,将文化遗产如圆明园、宋代绘画等转化为沉浸式的艺术作品。 他指出数字化在文化遗产保护和传承中承担着重要作用,利用好新媒体艺术创作,将传统文化艺术精品为更广泛的公众所接触和欣赏,从而成为能够服务大众与人民的艺术,更好地保护和发扬文化的传承。

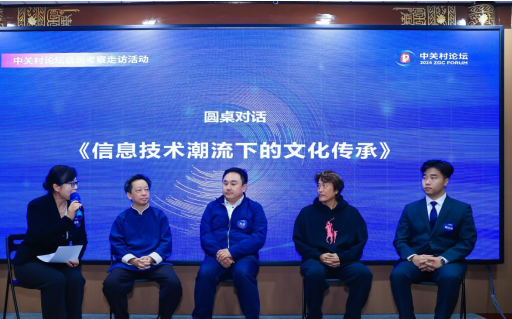

中国东方文化研究会民族委国际教育培训中心主任邵红主持了圆桌对话环节,著名书画家刘墨,北京灵动天地文化发展有限公司CEO刘征,瞳画太初(北京)科技有限公司创始人、CEO苏省,东超全息(北京)科技有限公司总监田兴伟共同参与,围绕信息技术潮流下的文化传承从不同维度展开深度讨论,嘉宾围绕传统文化与创新技术发展之间对立统一的矛盾、相互促进的作用等各抒己见,观点交错碰撞,从各自的行业的角度出发,为历史文化传承贡献智慧、探索思路。

从圆明园的数字化复原到文化遗产的全息展示,科技的赋能让历史文化焕发出新的生机。在思想与技术的碰撞中,文化与科技的未来共生图景愈发清晰。“文化的根在过去,枝叶却向未来延展。”数字化时代的文化创新不止于科技的进步,更在于传统与现代的深度交融。

未来,中国东方研究会民族文化交流委员会将继续秉承“传承文化、交流互鉴、创新发展”的宗旨;致力于“民族文化产业化、国际化”的发展目标并为之不懈努力。